世界で最も新しい国 「南スーダン」

調査部研究員 日下智志

2011年10月7日、南スーダンの首都ジュバに到着した。この案件が決まってから、インターネット等で情報をいろいろと調べたが、20年以上に及ぶ内戦が終結した独立直後の国ということ以外、ほとんど情報が得られないままの赴任となった。まず衝撃を受けたことは、援助機関の車の多さである。空港からホテルへ向かう最中、すれ違う車は国連をはじめとした国際機関や各国ドナーのものがほとんど。ポストコンフリクト、独立直後の国ということで、援助機関がこぞって乗りこんできた援助のメッカという印象を強く受けた。

[四半世紀に及ぶ内戦]

スーダンは1980年代半ばから北部と南部が紛争状態にあった。2002年に南北の和平交渉が成立し、2005年に南北包括和平合意が署名され、20年を超える内戦が終結した。 そして、2011年1月に行われた、スーダン北部からの分離独立を問う住民投票において、分離独立を支持する票が圧倒的多数(98.9%)を占め、7月9日にアフリカで54番目の国として独立した。南スーダンは現在世界で最も新しい国である。

[急速に進むインフラ整備]

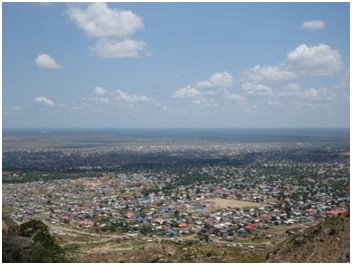

市街地の幹線道路はしっかりと舗装され、太陽エネルギーを利用した街灯も設備されている。しかし、市街地でも主要道路を少し外れると、また市街地を出ると道路は全く舗装されておらずでこぼこの道が続き、雨期になると泥水で通れなくなってしまう道も多い。また、ジュバ市街では給水車をよく目にする。上水道がまだ整備されておらず、官公庁、学校、商業施設等に、給水車が日々水を運んでいるのである。しかしながら、私がこの国に赴任してから4か月の間にも、道路が次々と舗装され、新しいビルやホテル等の商業施設が建設されており、インフラ整備が急速に進んでいることを肌で実感できる。通勤時に車から町の変化を見るのが一つの楽しみである。

[最重要課題である教育]

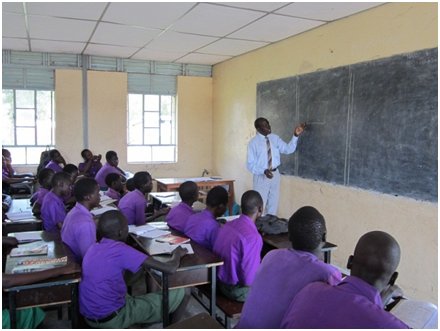

長い内戦の影響で医療や教育といった社会基盤も非常に深刻である。2011年現在、15歳以上の識字率は27パーセント(女性は16パーセント)と非常に低い。小学校を訪れると、狭い教室に100人近くの児童が詰め込まれ、長椅子にぎゅうぎゅうにつめて座って勉強していた。決してよい環境とは言えないが、教室の中にはしっかりとした規律があり、子ども達は目を輝かせて学習に取り組み、学ぶ意欲にあふれている。しかしながら、教える側である教師の能力不足が非常に深刻である。大学を卒業した教員は全体の約3%、教員養成校を卒業した教員も同じく約3%。ほとんどが小学校や中学校を卒業しただけの、無資格の教員である。「これだけ規律があり、学ぶ意欲があるのだから、うまく教えれば子どもたちはどんどん伸びるのに」と、授業観察の度にとてももどかしい気持ちになってしまう。

治安は依然として大きな課題を抱えており、石油の利権も絡んだスーダンとの国境付近での武力衝突、また国内でも、家畜を巡る部族間の争いが絶えず、これらに関する記事が連日新聞を賑わしている。私のカウンターパートの中にも、内戦中は隣国へ避難していたり、難民キャンプで生活していた者がおり、最近まで続いていた内戦の悲惨さを生々しく語ってくれる。「一度武力衝突が起これば、またこの土地を離れることになり、せっかく築いてきたものが何もなくなってしまう。」と話していた。

今の平和がこれからも続き、魅力的な国になることを願いながら、南スーダンの復興と発展をこれからも見つめていきたいと思う。