星に願いを。

谷下田厚子

12月の街はクリスマスの飾りであふれている。

節電とLED電球の普及で例年より優しい光はみんなに希望を与えてくれる。

4か月前の8月8日から10日まで、宮城県石巻市雄勝町に震災復興支援に訪れました。

8日の活動を終え、わたしたち5人が仙台に戻ったのは午後8時過ぎでした。

ちょうどこの日は、仙台七夕の最終日でお祭りは午後9時まで。宿で荷物を降ろして早々に、七夕飾りのあるアーケードに向かいました。

お祭は終わりに近づいているせいか、人出は歩けないほどではなく、かといって疎らでもなく、みんなと離れても少し探せばすぐに見つかるくらい。それぞれがそれぞれのペースで飾りを観て歩きました。

仙台七夕の由来は古く、七夕祭を詠んだ歌が残っていることから、始まったのは江戸時代初期、伊達政宗の時代と伝えられています。しかし、明治維新の後、七夕祭りは衰退し大正から昭和にかけても不況で衰退の一途をたどりました。再び開催されるようになったのは昭和3年に開催された東北産業博覧会がきっかけだったようで、その後も中断はあったものの戦後昭和21年に戦後の混乱の中で復興したそうで、翌23年には昭和天皇も視察の折に訪れて大変喜ばれたそうです。

政宗公は、婦女子文化のためにと七夕の行事を奨励したとも言われています。

仙台の七夕飾りは、7種類あって、それぞれに意味があり、学問や書の上達を願う(短冊)、病や災いの身代わり、または裁縫の上達を願う(紙衣)、長寿を願う(折鶴)、富貴と貯蓄、商売繁盛を願う(巾着)、豊漁を願う(投網)、清潔と倹約を願う(くずかご)、織姫の織り糸をあらわして機織や技芸の上達を願う(吹き流し)があります。

戦後の復興の時の七夕もさぞかし希望を与えたことでしょう。

七夕にはいつの時代にも願いが込められています。

仙台七夕を訪れるのは初めてでした。

ニュースで見ていても、今まで気付かなかったのですが、吹流しの部分を色とりどりの千羽鶴で作ったものがとても多く印象的でした。

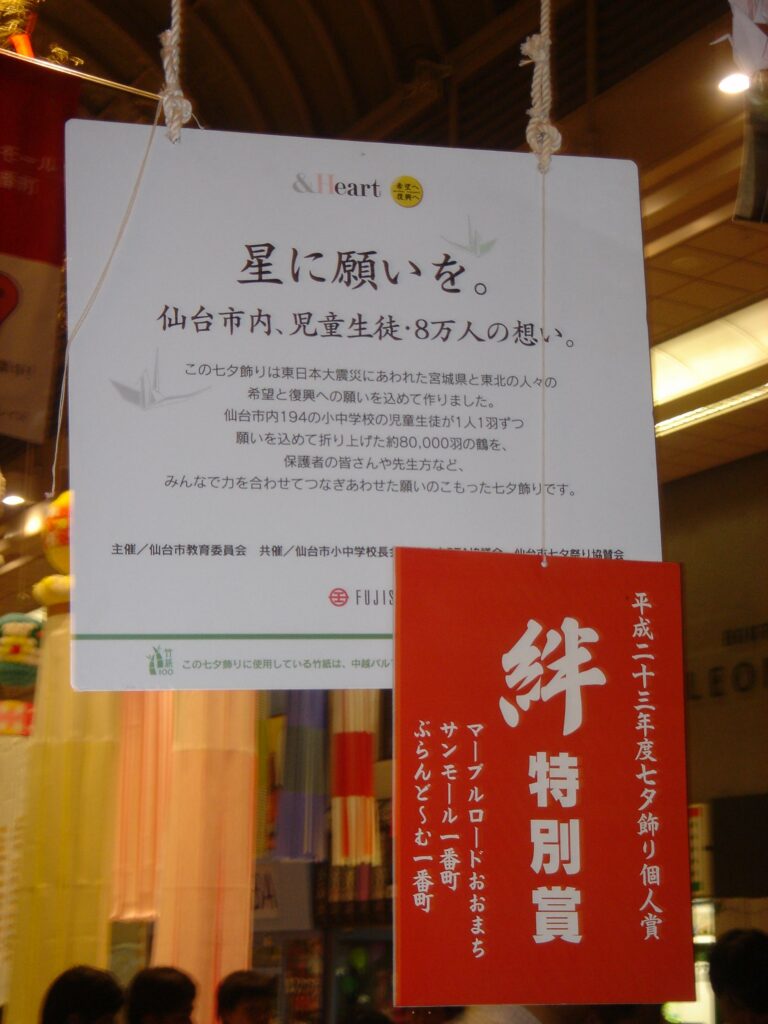

わたしは知らなかったのですが、仙台七夕まつりは毎年8月6日~8日で、初日が「原爆の日」であることから「平和七夕」が行われているそうです。100万羽もの折鶴が全国から送られ平和を願い飾られるそうです。今年はこれに加え、仙台の小学校の生徒たちや避難所生活の人たちが作った「平和と復興」を願う飾りや「福島原発の早期終息」の願いもたくさん飾られていました。

小さな願いがひとつひとつに込められてたくさん集まって大きな祈りのように思えました。

被災地を訪れて、目で見て、酷さを感じて、無力を感じて、それでも心の中にある、誰も壊すことの出来ない、生きようとする強い本質的な力と静謐なただ穏やかな静けさがここにはありました。

とても、「がんばってください」とも「大丈夫ですよ」とも言えませんでした。

復興活動は長期になるので、大きな覚悟と少しの楽観的なビジョンがないと難しいと思いました。

「生きていくこと(復興すること)生き続けていくこと」がどんなに大変なことか、それでも東北の人の気質なのか我慢強く、笑顔でわたしたちを迎えてくれるその暖かい心の中に、静かで深く、底力でくいしばって這い上がっていこうとする力を見たような気がします。

飾りのひとつひとつに願いが込められている、七夕飾りはほんとうにきれいでした。

震災から9か月、少しずつ元気を取り戻している東北があります。

わたしたちが訪れた、宮城県石巻市雄勝町も瓦礫の撤去が進み、漁が再開され、特産の硯石を使って作ったアクセサリーの販売が始まった等々、嬉しい報告もありました。

とにかく忘れないで、気にかけてまた訪れたいと思います。