「アフリカの真珠」ウガンダ

ウガンダODA国別評価 調査団員 飯塚謡子

エンテベ到着

2010年11月、エミレーツ航空でドバイを経由しての長い旅のあと、私たち調査団一行はウガンダのエンテベ空港に降り立った。巨大できらびやかなドバイとはまるで別世界の簡素で小さな空港である。この国についてまったくと言っていいほど知らず、アミン大統領、内戦、貧困、エイズといったステレオタイプ的でネガティブなイメージだけを抱いていた私はすっかり心細くなっていた。

カンパラへ

空港を出て車で首都カンパラへと向かう。すぐ目の前に湖が現れ、その広大さと美しさに息を飲んだ。これがあの有名なビクトリア湖だ。対岸はタンザニアとケニアである。湖の周辺は緑の草木で覆われている。ウガンダはその自然の美しさから、イギリスのチャーチルが「アフリカの真珠」と呼んだそうである。赤道直下ではあるが、標高は1,000メートル以上であり気温は年間を通じて27度前後と過ごしやすいということである。

35キロ離れた空港から首都カンパラへは40分程度である。向かう途中で次第に夜が更けてきた。道路沿いに民家があるものの電化されている家は少なく街灯もないため、真っ暗になる。ウガンダでは夜には文字通り漆黒の闇が訪れる。現代の日本ではなかなかできない貴重な経験である。

カンパラ市内の様子

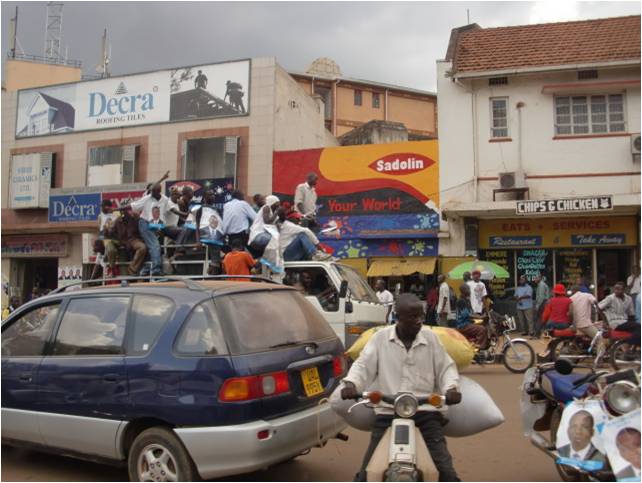

翌日から早くも業務を開始。市内には緑が多く、首都のわりにはのどかな雰囲気が漂う。しかし中心部に行くと自動車とバイクでごった返している。バイクは3人乗りがあたり前、4人乗っているのもある。車も車線を無視するし逆走するしで、何でもありである。おまけに町中には信号はほとんどなくあっても壊れていたりで、ラッシュアワーである平日の朝と夕方は大混乱である。2月に大統領選挙があるため、あちこちにムセベニ大統領と対立候補者のポスターが貼られている。時折選挙カーのピックアップトラックが、ものすごいボリュームで音楽を鳴らし、荷台にたくさんの支持者を積んで走っている。これがまた渋滞に拍車をかけている。

ウガンダの生活

ウガンダの主食はマトケと呼ばれる、蒸してつぶした青バナナである。バナナといっても甘くはなく、芋のような触感である。これとキャッサバ、ライス、牛や鶏、ヤギといった肉類の煮込みをワンプレートに盛ったものを現地ではよく食べた。炭水化物が多すぎる気もするがなかなかおいしい。とにかくこの国の人々の食生活とバナナは切っても切れないらしい。ルウォンボと呼ばれる、大きなバナナの皮で肉や魚を包んで蒸した料理もある。こちらは時間と手間と技術がいるということであり、結婚式など祝いごとの席で主に食すと聞いた。

ウガンダ人一人あたりの消費カロリーは東アフリカ一ということで、食べるものには困らないとのことである。

ウガンダには3,200万人もの人口がいるそうだが(2009年時点)、うち半数は15歳以下の子供ということである。一人の女性が生む子供の数は何と平均6から7人、この国の年間人口増加率は世界でもっとも高い3.3%である。なるほど、確かにどこに行っても子どもだらけである。カメラを向けると珍しいのかどこからともなくぞろぞろと小さな子どもたちが集まってくる。少子化に悩む日本からすれば隔世の感があるが、爆発的な人口増加は、近い将来雇用不足、食糧不足、環境への負荷といった問題をこの国にもたらすと言われている。

結び

わずか2週間であったがウガンダにとても好感を持った。自然は美しく、人々はひとなつっこく素朴で、食べ物はおいしい。今回は残念ながらゴリラやライオンといった名物の野生動物を見る機会に恵まれなかった。いつの日かまたウガンダに戻ってきたい。惜しみつつ日本に帰国した。