廃棄物管理の改善に挑むペルー

環境社会配慮担当団員

羽地朝新

設立間もないペルーの環境省は、地方31都市を対象として一般廃棄物管理の適正化に取り組んでおり、そのうちJICAは23都市に対する収集機材、有機性廃棄物のコンポスト化ないし再利用可能な無機廃棄物のリサイクルに必要な施設および衛生埋立てによる最終処分場の建設を主なコンポーネントとする技術支援を検討している。

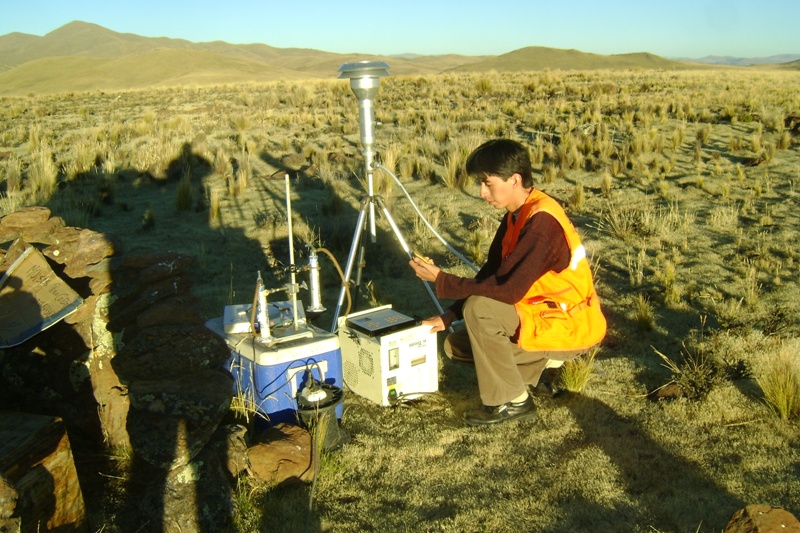

プロジェクト対象地は、海岸沿いの砂漠地帯、標高3,000m~4,000mのアンデス山脈地帯およびアマゾン上流域の熱帯気候地に散在し、現場踏査は困難である。一方、その土地特有の気候や生活慣習の違いによって画一的なモデル事業の導入も難しく、個々のプロジェクトレベルの計画・設計が必要である。

ただし、人脈関係では非常に恵まれた環境にあるといえる。プロジェクト要請者でもある環境大臣、アントニオ・ブラック氏は、ドイツ系のペルー人2世、ペルーの植物図鑑や生物多様性図鑑など15冊の科学文献や環境分野に係る200以上の論文の著者である。それに加え、本件を主管する環境省環境管理総局の技術顧問、ホルヘ・ビジェナ氏は、私の母校国立技術大学の1年後輩であり、また同総局の廃棄物管理コーディネータ、ミリアン・アリスタ氏も、女性であるため年齢不明であるものの同じく私の後輩である。この2人は本プロジェクトのキーパーソンであり、決定者であるといっても過言ではない。

偶然な話はここに留まらず、公共事業の許認可プロセスに関わる経済財務省多年度公共事業管理総局の都市開発衛生スペシャリスト、ホルヘ・ギボ氏は母校の同級生である。

さらに、上記許認可プロセスに必要な調査を担う現地再委託先の会長、アルビナ・リーオス氏と同社長、セーサル・セラ氏も私の同級生である。彼らの下で臨時的な雇用関係をもって環境影響評価の調査を担当するアンパロ・ベセラ氏も母校の後輩であり、現在は同大学の教授を兼ねている。このような状況で、学生時代の苦難状況を思い出しながら、恵まれた友情関係のなかで調査が進むようになった。

ただし、未経験な分野でプロジェクトを形成していくことは容易でなく、再調査の必要性や前例のないプロジェクトの審査過程で余分な時間を費やし、当初の予定から約6ヶ月も遅れてしまった。未だにJICA対象案件の4都市が最終処分場の用地選定へ至っていない。一方、インカ帝国やそれ以前の文化が広範囲に分布したペルーでは、文化遺産の存在がないことを考古学的な調査を行うことにより証明することが前提条件となっている案件も少なくないため、いっそう予期せぬ時間を費やしている。また、最終処分場の技術基準や処分場に埋め立てられたゴミが発生する浸出水の排水基準が定まっていないことが、関連施設の設計に影響を与えている。

この状況に加え、今年の10月には市町村選挙、来年4月には大統領・国会議員選挙が予定されており、プロジェクトの行方が政治的にも左右されやすい時期である。

これら31都市の廃棄物管理事業は、JICA-米州開発銀行の借款を主な財源として導入される見込みであるが、私の任務は当該フィージビリティスタディの途中、いわゆる、JICA円借款締結前に終了した。

本案件の未確定要素は多く終息する様子は未だ見えないが、関わっている人脈のチームワークが成功へ導けることを期待し、近い将来、ペルーの廃棄物管理事業が希望どおりに改善することを祈る。

以上