ヤムイモの眠り~ガーナ~

調査部 研究員

“She sleeps like a cocoyam”「彼女はヤムイモのように眠っている。」

ゆくりなくも、ガーナへの道中かたわらにあった小説「Ghana must go」で遭遇したこの印象的な喩-ヤムイモのような眠り-から、本稿を始めたい。

ガーナマストゴー(ガーナ人は出ていかねばならない)、この80年代に起きたナイジェリアにおけるガーナ労働移民排斥命を冠する小説は、21世紀にも清算されずに残った孫世代のディアスポラの新たなビオスを、後述する作者自身の出自・経験を通じ提出している。同作は、父に捨てられ世界中へ離散した家族が、その父の死とともにガーナに集い、喪の作業を通じて再生を遂げる物語を縦糸に、Toni Morrison あるいはSalman Rushdieといった先達への周到な目配せを細部に広げながら、新たなポストコロニアル文学として見事なエクリチュールを紡いでいる。読む者は、その冒頭、一家の領袖として罪を負った父が、美しい庭で悔恨のうちに静かに息を引き取る傍ら、何も知らずにベッドで眠っている二番目の妻-まさにヤムイモのような眠り-との対比の、息を飲むような描写に出会うこととなる。

ガーナとナイジェリアのオリジンを持ち、イギリスで育ち、ローマやアメリカに渡るという、ディアスポラの当事者たる著者、Taiye Selasiは、同作の上梓以前に、「Afropolitan」という造語を駆使し、新たなノマディズムとして、ネーション=ステートの夥しい抑圧の記憶から離れた、新たなる「Region」としての繋がりを唱えたものだが、それはフランツ・ファノンの生きた時代の抑圧への抵抗のための「Pan₋African」から、新しい世代の「Afropolitan」への移行を目指すものとして、今作にも色濃く反映されている。

私は目指すガーナにまつわるこの小説に、免疫自体のシステムが自他の境界を無理やりに策定させ、誰でも潜在的な敵(ホスティル)としてしまう状況を露呈させている中(それはあらゆる境界による分断とパラレルである)、Foreignerとして移動することの意味を見出させるものとして、大きな励みとなった。そして同作で繰り返し描かれるまばゆいガーナの陽光そのものを通し、新しい視点を得ることが大きな目的となったのである。

紛争地の上空を避けながら、巨大な金属の鳥は長い迂回の果て、深夜アクラへ舞い降りたが、実際にガーナの強い陽光を初めて認識したのは、まさにヤムイモのような眠りから覚めた後のことだった。

滞在先の”コロニアル”様式のホテルでは、いたるところに極楽鳥花の切り花が、無造作に、しかし艶めかしく目を惹きつけるように生けられており、強い陽光そのものの表徴であるような花に、ふと、晩年にアルジェリアからガーナへ初の大使として派遣されたファノンの言葉-「私は真に地上における太陽の一滴である。」(「黒い皮膚、白い仮面」)-を思い浮かべた。

その後、強い陽光のなか、さまざまな国籍を持つ自動車が、めいめいのやり方で土埃を巻き上げる道で、往来する人々、路上の商人たち、舗装作業に従事する青いツナギの受刑者、陽にあぶられあられもなく眠る人、唐突な笑い、そして「Ghana must go bag」(注)を両手いっぱいに持ちどこかへ向かう人を見るにつけ、それら「太陽のひとしずく」たち、ファノンの言う「太陽の湧出物をすべて身に引き受ける」彼らの輝かしさと、Foreignerへの探るような曖昧でやさしいまなざしに触れ、敵(ホスティル)と客(ホスピス)とは同じ語源を持つことに改めて気づくのだった。

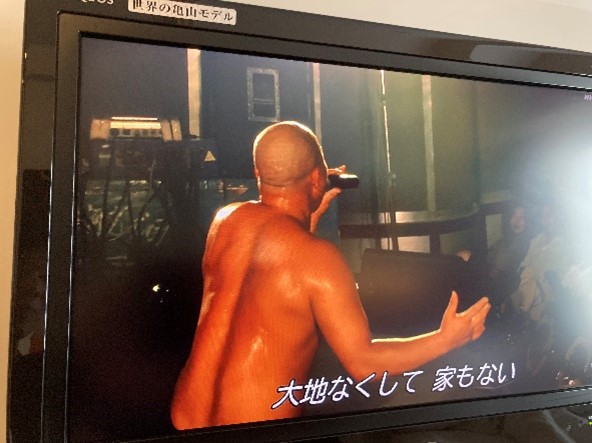

帰路にて筆者は、晴れて機内濃厚接触者となり、つまり社会的免疫システム上のホスティルとなり、新宿のホテルで8日間の滞在を行う“隔離客”となるが、ふとテレビを付けると賈 樟柯「長江哀歌」が映し出されていた。

ダムに沈んだ町を巡り、別れた妻と娘を探すというその映像作品は、とりもなおさず巨大な一国内のディアスポラ、地に生きる「太陽のひとしずく」たちの彷徨を描いていた。

今回の道行きでの思考と重なる、その不思議な偶然の符号も最後に書き添えておかねばならない。

(注)Ghana must go bag 誰しも一度は目にしたことのある青赤チェックのビニール製バッグは、「Ghana must go」が発令され、その短い通告の際、ガーナ労働者たちが慌てて荷物を詰めなければいけなかったことから、この愛称で呼ばれている。